|

|

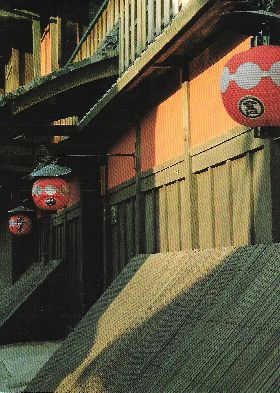

「鮮魚が京へ上る山あいの道」(“鯖街道”若狭路) 邦光史郎(作家) ◆<若狭まで二十五里の行程> ……京都七口からいうと、この道は大原口に当たっているが、一般には若狭街道と呼んでいた。だから鯖街道というの  は別称で、正しくは若狭路というべきであろう。 は別称で、正しくは若狭路というべきであろう。◆この道標から、若狭小浜の城下まで二十五里約98㎞。それが若狭路の全行程である。 ◆なぜ鯖街道と呼ばれるようになったのかというと若狭の海で獲れた鯖を海辺で一塩して、京まで背負ってきたからである。 ◆内陸部の盆地に位置しているため、京都は魚というと淡水で育った鯉や鮒、ゴリなどといったものしか口に入らない。そこで若狭の魚が喜ばれた。若狭の海で一塩して、商人の肩にかつがれて二十五里の道のりを運ばれてくるうちに、塩がしみ渡ってよい味加減になる。 ◆京の人は、この鯖を焼いたり煮たりしたばかりか三枚におろして、鯖寿司をつくった。京料理の発達は、材料が乏しいため、工夫に工夫を重ねて、調理法を考え出した所にある。鯖寿司も、工夫の産物で、なお残った鯖のアラを捨てるなんて勿体ないことはしない。 ◆このアラを「だし」にして、薄く切った大根を煮込んだ。これをセンバと称し、熱いうちに食べると結構うまい。こうして骨まで愛されたから、若狭の鯖も成仏でき、商人もさかんに鯖街道を通ってきたのである。……………… |

| ホームページトップへ | 街道トップへ | 次のページへ | 前のページへ |