![]()

NO.03

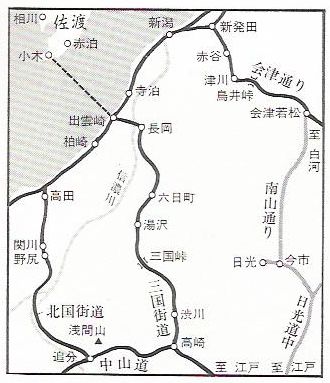

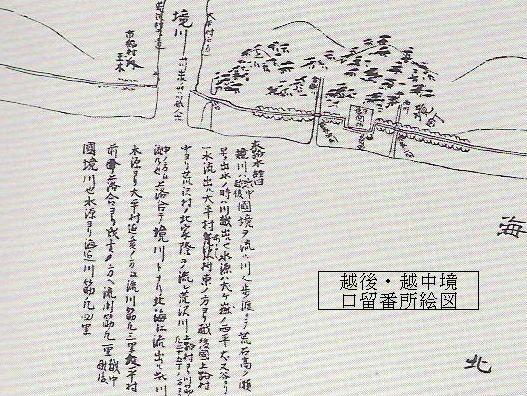

| ◆今回は福島県と新潟県を結ぶ街道です。この街道は本道五筋といわれたものがあった。 ◆それは、①会津若松→白河(白河街道・通り)②宇都宮藤原・今市への(会津西街道・南山通り)③越後新発田への(越後街道)④米沢への米沢街道⑤猪苗代→二本松(二本松街道)である。 ◆ここでは③の別名(会津通り)についてである。ここは、佐渡から江戸へ御用金を運送する(御金荷)(佐渡三道)の一つであった。 ◆越後の主要街道は、(北国街道)(三国街道)(会津街道・会津通り)の三つだ。いづれも江戸と佐渡を結ぶ重要な交通路であったが、(脇街道)の位置づけであった。 ◆この街道は、奥州街道白河宿から会津若松城下を通り、越後に入ってくる街道である。白坂宿から鳥井峠を越えると現在の新潟県となるが、当時は赤谷村までが会津領であった。 ◆鳥井峠・八ツ田・八木山・野村・天満・津川・行地・新谷・綱木・赤谷・山内・米倉・五十公野(いじみの)・新発田・則清・佐々木・島見浜・松ヶ崎・津島屋・沼垂(ぬったり)・新潟の順で宿場が続いている。 ◆このうち津川から下り船の便があり、会津領境の山内には新発田藩の口留番所が置かれ、新潟から佐渡へ渡る船が出航した。 ◆天明3年(17839)信州浅間山大爆発の影響で東日本一帯が大凶作に見舞われた。関東一円から越後魚沼地方にかけては、降灰で稲が立ち枯れ、東北地方は稀にみる冷害となった。 |

4年にかけては大飢饉が発生し餓死者が散乱した。 ◆幸いなことに越後の平野部では8分の出来作であったので、新潟・新発田・五泉などの米倉に貯えられていたコメを会津藩は買い付けを実行、飢饉をを救うことができた。豊北緒藩の飢饉を救った越後米ということができるのではないだろうか。 |

| ホームページトップへ | 街道トップへ | 次のページへ | 前のページへ |