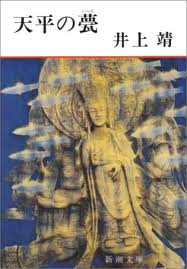

■唐招提寺金堂に安置されている。1951年指定。脱活乾漆造り、漆箔。像高304.5cmである。8世紀後半の作。

■唐招提寺金堂に安置されている。1951年指定。脱活乾漆造り、漆箔。像高304.5cmである。8世紀後半の作。

■天平の雄大な気宇をみせる金堂の主人としてまことに相応しい盧舎那如来像である。つつみこまれるようなゆったりした大きさと、張りつめた緊張を併せ持つこの像は、天平時代の人にとってそれまでの仏像とは全く違う新しい像と感じたに違いない。

■唐招提寺は戒律を学ぶ場として作られ、その中心的な経典である「梵網経(ぼんもうきょう)」は盧舎那仏の蓮華台蔵世界を説く。

■その世界とは、盧舎那仏が坐す千葉の蓮華には、一葉ごとに釈迦が在し、この釈迦のもとにさらに百億の釈迦が存在するというものである。

■盧舎那仏は盧舎那仏如来ともともいい、太陽に由来する仏である。密教では大日如来という。光背につけられた数多くの化仏、大きく広がりのある仏体なども、太陽光の無数の輝き、その無尽の広がりが根底イメージとしてあるように思える。

■盧舎那仏は盧舎那仏如来ともともいい、太陽に由来する仏である。密教では大日如来という。光背につけられた数多くの化仏、大きく広がりのある仏体なども、太陽光の無数の輝き、その無尽の広がりが根底イメージとしてあるように思える。

■また、本像の背面の壁と柱には二千仏が描かれていたといい、光背の千仏と合わせて三千仏を成していたのだとする説もある。そこで曰く、「千の化仏を背にした本尊」、「重厚でゆったりとした表現」などともいわれている。

■なお、作家井上靖氏の『天平の甍』はこの唐招提寺をモデルにしたといわれています。

…天平の昔、荒れ狂う大海を越えて唐に留学した若い僧たちがあった。故国の便りもなく、無事な生還も期しがたい彼ら――在唐二十年、放浪の果て、高僧鑒真を伴って普照はただひとり故国の土を踏んだ……。鑒真来朝という日本古代史上の大きな事実をもとに、極限に挑み、木の葉のように翻弄される僧たちの運命を、永遠の相の下に鮮明なイメージとして定着させた画期的な歴史小説。

◆金堂の本尊で高さは、3メートルを超え、光背の高さは、5.15mにもおよぶ巨像です。奈良時代に盛んに用いられた脱活乾漆造でその造形は雄大さとやわらかさを併せ持ち、唐代の仏像に通じる唐招提寺のご本尊にふさわしい仏像です。また、背後の光背の化仏の数は、864体ありますが、本来は1000体であったといわれています。

◆唐招提寺は、南都六宗の一つである律宗の総本山です。多くの苦難の末、来日をはたされた鑑真大和上は、東大寺で5年を過ごした後、新田部(にたべ)親王の旧宅地(現在の奈良市五条町)を下賜されて、天平宝字3年(759)に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場を開きました。

◆「唐律招提」と名付けられ鑑真和上の私寺として始まった当初は、講堂や新田部親王の旧宅を改造した経蔵、宝蔵などがあるだけでした。金堂は8世紀後半、鑑真和上の弟子の一人であった如宝の尽力により、完成したといわれます。

◆現在では、奈良時代建立の金堂、講堂が天平の息吹を伝える、貴重な伽藍となっています。