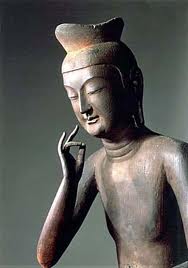

■中宮寺本堂に安置されている。1951年指定。木造、像高87.0cmで7世紀の作であるとされる。

■中宮寺本堂に安置されている。1951年指定。木造、像高87.0cmで7世紀の作であるとされる。

■中宮寺は、法隆寺東院から東へ約600m離れて立つ尼寺である。鎌倉時代に信如という尼僧によって法隆寺から「天寿国繍帳」を移転し再興を試みたが、室町時代には衰退した。

■やがて現在地に移転して17世紀初め、慈覚院宮を初代門跡に迎え、代々宮家の女性が入寺する門跡寺院としていまに至っている。

■飛鳥彫刻の美を代表する名作として知られる半跏思惟の菩薩像である。

■右足を左膝の上にかけ、左足を踏み下げて座る、半跏のかたちをとっている。左手は右足首に置き、右腕は肘を右膝の上につき、軽く曲げた指先を右頬に触れ、思惟の相を示す。

■飛鳥前期の止利(仏師)様式の硬い造形から抜け出し、微妙な質感軽快な流動感を含み、写実と意匠性が一体となった豊かな表現が展開している。眼球にふくらみをつけた伏し目の表現などは、その後の白鳳彫刻への先駆をなすものである。

■やさしいまなざし、はなびらのようにひろがる口許の笑み、頬に近づける指先の柔らかな動き。飛鳥仏でも最も日本的情感ににあふれた美が実現されたこの像は、初期の飛鳥仏の図式的な造形や神秘的緊張感から解放されて、新たに写実と優美を目指した後期飛鳥仏の特色をよく示している。

■この像の顔の優しさを評して、数少い「古典的微笑(アルカイックスマイル)」の典型として高く評価され、エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」とも呼ばれている。

■一方殊更に比較されるのが、京都/広隆寺の弥勒菩薩半跏像である。(画像右→)

この弥勒菩薩の美しさについてはこんなエピソードがある。

…昭和35年、この像を拝観に来た京大生が、つい美しい姿に魅せられ、ほおずりしようとして右手の薬指を折ってしまった。恐ろしくなりその指を持ち帰り捨てたが、その後発見され修復された。

■二つの菩薩像を比較すると、広隆寺の弥勒菩薩半跏像の方はどこか親しみやすく、人を寄せ付ける魅力がある。それに対して、中宮寺のそれは、ちょっと近寄りがたい凛とした雰囲気がある。中宮寺の菩薩像には「参拝しているだけで充実感が満ち溢れてくる」と、人びとに思わせてくれるようである。

NO.10

中宮寺/菩薩半跏像(双髻[そうけい]弥勒・伝如意輪観音)

■画像や紹介文はホームページ/wikipediaなどから借用しました■

| ホームページへ | 国宝シリーズトップへ | 次のページへ | 前のページへ |