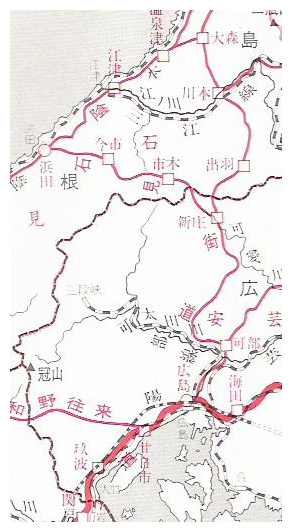

■石見街道は、浜田・今市・市木および大森・川本・出羽の二筋の中国山地を超えて、安芸の新庄に合し、中山・本地・可部を経て広島に達する。

■中山・広島間は12里(約47km)、1日半の行程であったという。

■この街道の主な利用は、鉄荷であった。宍道湖の広瀬・宍道・木次(きすき)などの集散地から山陰の海港である安来・江津・浜田へ送られるものと、山陽側の備後東城(とう じょう)・三次(みよし)・可部などを経て、尾道・広島へ送られる荷物があった。

じょう)・三次(みよし)・可部などを経て、尾道・広島へ送られる荷物があった。

■石見の国境に近い中山駅には、(1711〜36)年頃は本陣と伝馬15疋、問屋5軒、家数28軒で成り立っていたという。

■石見銀山遺跡とその文化的景観は、2007年に世界遺産に登録。