![]()

■著者は大正6年生まれ。小学校・高等学校教諭・校長、専門学校など、48年間教職に就く。日本民俗学会、民俗芸能学会、庄内民俗学会などに所属。 ■著者は大正6年生まれ。小学校・高等学校教諭・校長、専門学校など、48年間教職に就く。日本民俗学会、民俗芸能学会、庄内民俗学会などに所属。■著書:『庄内地方の祭と芸能』『藤島町伝統芸能―獅子舞の研究等』『家政高等学校七十三年史』『鶴岡幼稚園80年史』『八久和・荒沢の民俗』『朝日の民俗』など。 ■この書籍は2002年8月1日、小学館スクウェアから発行された。 ■著書の目次は次のようになっている。 …………………………………………………………… 前編 庚申信仰について はじめに 庚申とは何か/庚申信仰は中国伝来か日本固有か/庚申信仰の研究概略/庚申信仰を巡る不思議 第一章 庚申信仰の歴史/<細目は省略する>/第二章 庄内各地の庚申信仰/第三章 庄内地方の庚申塔 後編 「庚申縁起」を考える 第一章 庚申縁起の類型/第二章 天王寺系縁起について/第三章 利生記系の特色/第四章 古浄瑠璃の語りと本縁起 むすび ……………………………………………………………………………… ■本文から印象に残った個所を引用してみたいと思う。

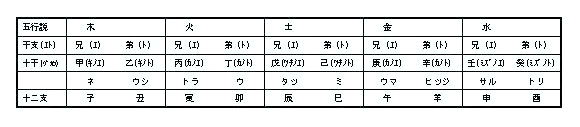

■庚申講とは何か? 「庚申「とは、下の表にもあるように、「カノエサル」のことである。その日を「特別の日」として祀りをするのである。「お日待ち」のようなもので、「甲子」は大黒様を祀る日としたり、「己巳(ツチノトミ)」は「弁天様」を祀る日としたりするのと同じである。 ………………………………………………………………………………… ■「庚申」の日がどうして特別な日とされたかはよくわからないが、たぶん、「庚」も「申」も「金」の性(しょう)に属し重なった性の強い(あるいは日)であるから、特に注意しなければならないだろうという説明もある。 ■中国の道教では庚申の日は年に六回(七回のときもある)あるが、その夜に、人間の体の中にすむ三尸(さんし)の虫(さんしの「し:尸」=屍のこと)が天帝にその人の悪事を告げ口するから、夜眠らないで警戒するようにとの禁忌(いましめ)があると教え諭した『抱朴子(ほうぼくし)』巻六微子(びし)にあるのがその始めかも知れない。 ………………………………………………………………………………… ■これまでわかったようでわからなかたことが理解できる解説書と考える。 ■是非とも手にとって読んでもらいたい一冊である。  |

| ホームへ | 読後トップへ | 次へ | 前へ |